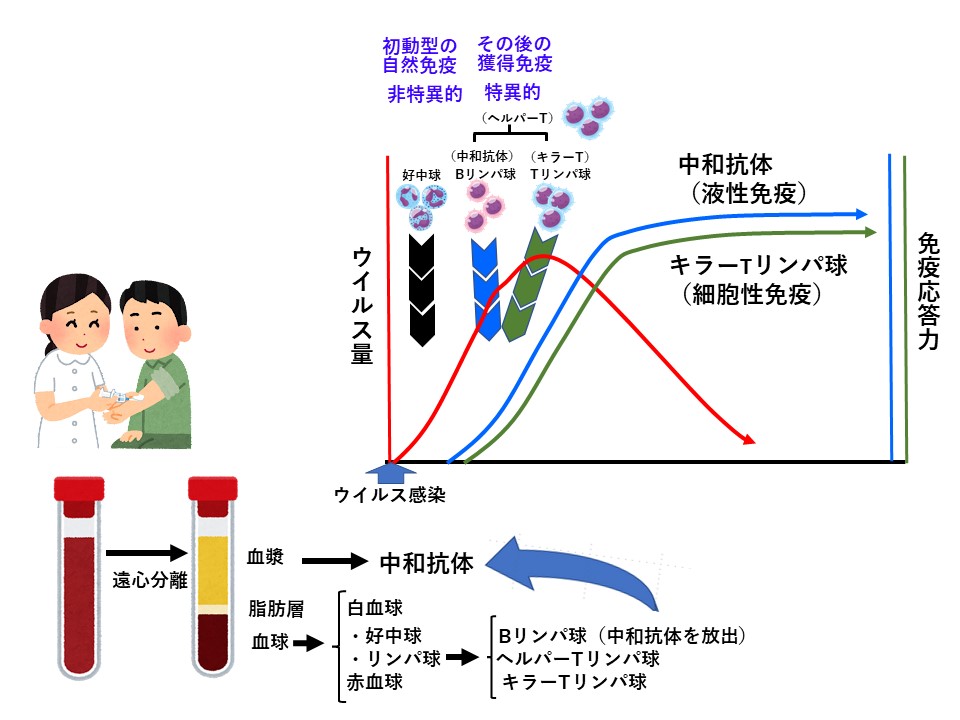

感染症の原因となる細菌やウイルスに感染すると、これら感染源(病原体)を異物(自分以外の物質が自分の体内に侵入してきたときに、免疫にかかわる細胞が認識)と認識し、からだから排除しようとすることが免疫細胞の働きと考えることができる。

この時、まず最初に動き始める初動型の免疫は、「自然免疫」と呼ばれている。この免疫反応には好中球などの白血球が従事し、感染からほとんど時間を経ずに対応が始まる。どのような細菌の感染だったのか、どのようなウイルスの感染だったのか、という特異性を持たない、ほとんど一律の応戦様式である。

一方、その後に立ち上がってくる免疫応答は、「獲得免疫」と呼ばれている。どのような細菌なのか、どのようなウイルスなのかをきっちりと認識できる(特異的な応答)もので、攻撃対象の排除に貢献したあとは、貢献した免疫細胞のごく一部を免疫記憶細胞として残して、他は退散させる。こういう免疫反応は、ほとんどの場合、その獲得免疫のレベルは徐々に低下していくのが通常である。しかし、相当低下していても、再び同じ細菌やウイルスに感染すると、残しておいた免疫記憶細胞をもとに、瞬時に大量の免疫細胞にまで増やし、この特異的な獲得免疫で対応することが可能である。

新型コロナワクチンの多くは2回接種することが求められている。通常2回接種することで、かなり強い免疫誘導が期待できる。ところが一部の人では、感染を確実に予防できるだけの、十分量の抗体を長期間維持することが難しい場合がある。これは、インフルエンザワクチンを接種していてもインフルエンザに罹ってしまうのと同じことである。インフルエンザワクチンは皮下接種ワクチンで、血液中に特異抗体を溜めていくので、全身をめぐる抗体が防御効果を発揮して、重症化を防ぐことが期待できるとしている。一方、鼻腔の粘膜での感染をブロックできる粘膜抗体を作らせるワクチン、すなわち鼻腔への噴霧ワクチンであれば、粘膜抗体が作られ、最初の侵入部位である鼻腔での抗体によるブロックが期待できる。実際、インフルエンザワクチンでは、アメリカで、「フルミスト」とよばれる粘膜インフルエンザワクチンの実用化が進んでいる。新型コロナワクチンにおいても、同様の、感染をブロックすることが可能な、鼻腔噴霧型のワクチン開発も進められている。